カテゴリ:

こんにちは。渋谷セントラルクリニックの大友です。

がんと聞くと、「遺伝だから仕方ない」「年齢を重ねれば誰でもなるもの」と思われがちですが、世界中の研究者たちが「がんは予防可能な病気である」と強く発信しています。

2025年3月にモナコで開催された AMWC(美容・アンチエイジング国際医療学会)で発表されていた最新の研究や治療戦略を踏まえて、今月は、世界と日本の統計データを交えながら、今日から実践できる“がん予防の新常識”をお伝えしていきます。

最新の知見では、「がんの発症には特有の“前段階”があること」「その前兆は血液や代謝にすでに現れていること」、さらに「ライフスタイルやホルモンの調整で“がん化のスイッチ”そのものをオフにできる可能性があること」が明らかになってきました。

発表で特に気になったのが、以下のような知見です。

• 腸内細菌叢や乳酸菌の代謝産物が、がん細胞のエネルギー源になり得るという両面性の報告

• がんの予防において最も重要なのは、酸化ストレス・慢性炎症・免疫機能・エストロゲン代謝・アポトーシスの正常化とされている

• 腸内細菌が硝酸塩→亜硝酸塩→N-ニトロソ化合物へと代謝し、胃がん・食道がんを促進する可能性

• 抗生物質:腸内細菌バランスを崩し、免疫監視力を低下させる恐れ

• NAD+の過剰摂取:がん細胞の成長を助長する可能性

• グルタチオンの過剰投与:乳がん・肺がん・メラノーマなどの進行促進が懸念

• エクソソーム療法:がん由来物質混入による転移リスクの指摘

こうしたリスクと向き合いながら、安全性を高める「適量・適用・適時」の視点が今後ますます重要になります。さらに、遺伝子編集(CRISPR)、抗がんペプチド、自然由来化合物(I3C・DIM・ケルセチン・フィセチンなど)、リキッドバイオプシーといった個別化予防医療もいよいよ現実のものとなりつつあります。

世界保健機関(WHO)の報告では、2050年には世界で年間3,500万件以上の新規がん症例が発生すると予測されています。これは2022年比で約 77%の増加です。この増加は高齢化・生活習慣の変化・環境要因によると考えられています。

実際に高齢化のすすむ日本ではすでに「2人に1人ががんになる時代」が現実のものとなっています。(男性で 62.1%、女性で 48.9%)

国立がん研究センターのデータによれば、2024年にがんと診断される人の数は約102万人に上り、死亡原因の第1位も依然として「がん(悪性新生物)」が占めています。

年齢構成の影響を除いた「年齢調整死亡率」で見ると、1990 年代後半から減少傾向にありますが、欧米諸国と比べるとその減少幅は小さいと報告されています。

日本のがん検診の受診率に関しては、他の先進国と比較して低い水準にあります。例えば、OECDのデータによれば、乳がん検診の受診率はアメリカが約80%であるのに対し、日本は約40%とされています。

この低い受診率が、がんの早期発見や早期治療の機会を減少させ、結果として死亡率の減少が鈍化している一因と考えられます。

がんのリスクは年齢とともに上昇します。

国際的な疫学データによれば、がんにかかるリスクは、

• 45 歳時点で約 11%

• 55〜64 歳で 24%

• 65〜74 歳で 30%

40 代以降は、体内のホルモン環境や炎症、酸化ストレス、免疫力などに大きな変化が起こるため、

「何も症状がない時こそ」予防と備えを始めるベストタイミングなのです。

遺伝子・腸内細菌に基づく精密栄養(プレシジョンニュートリション)

禁煙・節酒・適正体重の維持

定期的な運動と睡眠

プロバイオティクス、プレバイオティクス、糞便移植(FMT)などによる腸内環境改善

メンタルヘルスケアの充実

環境毒素や化学物質への曝露低減

原因不明の体重減少、長引く疲労・痛み・消化不良

続く咳や声のかすれ、嚥下困難(飲みこみにくさ)

排便・排尿のパターン異常

発熱・寝汗

しこりや腫れ、皮膚の変化(色素・形・出血など)、

異常な出血や分泌物

視力・平衡感覚の変化

世界のがん研究機関(IARC)や米国NCI は、「全がんの30〜50%は、生活習慣と予防的介入で防げる」という確かな根拠を示しています。がんは「早期発見すれば治る」だけではなく、“未然に防ぐ”ことが可能な時代に入っているのです。

たとえば、いくつかの天然物や栄養素、薬剤が「がんの初期段階をブロックする可能性」があると報告されています。代表的なものには、

• ビタミンD(1000〜4000IU/日):乳がん・大腸がん・前立腺がんのリスクを低下

• NAC(N-アセチルシステイン):エストロゲン代謝物の毒性を抑制

• ケルセチン・フィセチン・I3C・DIM:アポトーシス促進、エストロゲン代謝の改善

• グルタチオン点滴:酸化ストレスの軽減と免疫力の向上

• イベルメクチン:PAK1経路を阻害し、がん細胞の増殖・転移を抑制

• 低用量アスピリン:大腸がんの再発予防(特にPI3K変異例で有効)

これらは補完的な戦略ですが、栄養・代謝・免疫にアプローチすることで、がんに“なりにくい身体”を育てることができます。

ホルモン補充療法(HRT)について、「がんリスクが高まるのでは?」というご心配をされている方も多いのですが、近年の研究では、「ホルモンの代謝経路やバランスが整っていれば、むしろ保護的に働く」こともわかってきました。

たとえばエストロゲンには複数の代謝ルートがありますが、その中でも「2-ヒドロキシエストロン」「16-ヒドロキシエストロン」への代謝が優位であれば、乳がんリスクはむしろ低下する傾向にあります。

また、プロゲステロンの代謝産物の中には乳腺に対して抑制的に働くものもあり、単に「ホルモン=がんのリスク」と短絡的に捉えるべきではないと考えています。

当院ではホルモン補充療法を行う際に先程のビタミンD、NAC、ケルセチンが含まれたマルチビタミンミネラルやビタミンDの基礎的なサプリメントを併用しています。

これはホルモン代謝をスムーズにし、代謝副産物による酸化・炎症を抑えることで、がんの発症リスクを低減するという予防的な意図も含まれています。

渋谷セントラルクリニックでは、患者さまのホルモンプロファイルを丁寧に解析し、安全性と有効性の両面から、適正な補充設計を行っています。

■新時代の検査:リキッドバイオプシーとがん早期発見

がんの“兆し”を症状が出る前に捉えることは、予防医学における重要な課題です。

その解決策として世界的に注目されているのが、リキッドバイオプシー(液体生検)という先進的な検査技術です。

これは、血液などの体液から微量な“がん由来の情報”を検出する方法であり、

従来の画像診断ではとらえきれなかった“早期・前がん状態”の発見を可能にします。

渋谷セントラルクリニックでは、現段階では主に次の3種類の検査をお勧めしております。

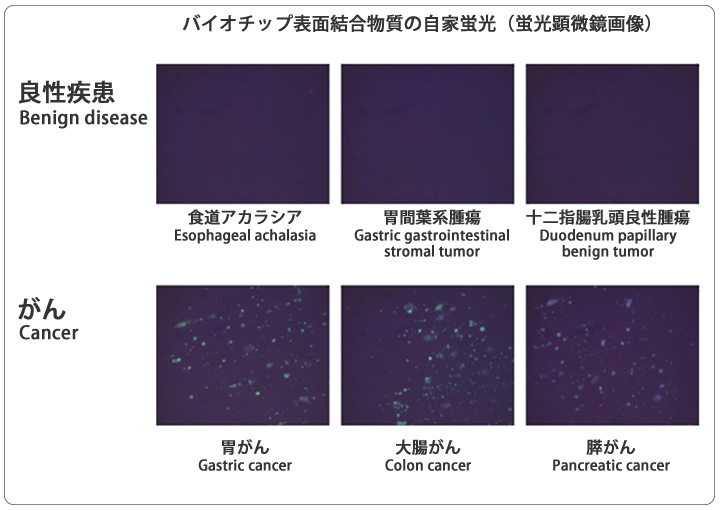

◉ がんマイクロアレイ解析(遺伝子発現プロファイリング)

-キュービクス社のがんリスク検査は、金沢大学の研究成果をもとに開発

-採血 5mL で胃がん・大腸がん・膵臓がん・胆道がんのリスクを高精度に検出

-感度 98.5%、特異度 92.9%、身体への負担が少ない画期的ながんスクリーニング

◉ CTC検査(Circulating Tumor Cells:循環腫瘍細胞)

-血中に浮遊するがん細胞そのものを検出

-転移傾向や再発リスクの可視化が可能

-非侵襲的かつ高感度な先制型スクリーニング

◉ プロテオ検査(ヌクレオソーム解析)

-血液中に微量に存在するがん関連物質を独自のバイオチップで測定し、がんのリスクをA(リスク低)・B(要観察)・C(リスク高)の三段階で評価

-膵がん、肺がん、乳がん、胃がん、肝がん、大腸がん、舌がん、甲状腺がん、腎臓がん、前立腺がん、子宮がん、卵巣がんなどの固形がんが対象

上記に加えて、エピジェネティック検査やマイクロバイオーム解析なども進化しており、「今は問題ないが、将来的に注意すべき体質かどうか」を早期に把握し、先制的に対策を立てる“プレプレがん検診”が実現しつつあります。

■渋谷セントラルクリニックができること

これらの知見に基づき、私たち渋谷セントラルクリニックでは、「がんにならない身体づくり」=先制医療の実践をコンセプトに、ホルモン・栄養・代謝・遺伝・免疫のバランス評価と介入を提供しています。

• ホルモンと栄養のバランス評価、補充と最適化

• 血液バイオマーカーおよび腫瘍リスクマーカーの定期測定

• 酸化ストレス・糖化(AGEs)・マイクロバイオーム検査

• 点滴療法(グルタチオン、高濃度ビタミンCなど)

• リキッドバイオプシーを活用した、症状のない時期からのがん予測評価

“症状がないうちに動く”ことこそ、未来の健康投資です。

今月のお得なキャンペーンは「“魅せる春”がやってくる!顔も BODY もまとめてスッキリ プライム X(ウルトラウェーブ)導入キャンペーン」こちらからご覧ください