カテゴリ:

老化は誰にでも訪れますが、そのスピードや影響の大きさは人によって異なります。

近年、生命科学の進歩により、DNAに刻まれた「エピジェネティックな変化」、つまり細胞や遺伝子の「磨耗具合」を解析し、体の中の実質的な年齢=生物学的年齢を数値で表すことができるようになりました。

エピクロック検査は、血液からDNAのメチル化パターン(遺伝子の働き方を調節する化学的印)を読み取り、生物学的年齢と老化のスピードを測定する検査です。

大切なのは、測っているのが「細胞や遺伝子がどれほど老いているか」という事実であること。同じ50歳でも、生活習慣や環境によって細胞の若さには大きな差があり、それを可視化できるのがこの検査です。

例えるなら、同じ20年もののワインでも、保管環境や温度管理によって味はまったく違うように、同じ50歳でも、細胞の状態は人によって大きく差があります。

ただワインと違ってよいところは、食事、運動、睡眠、医療的介入(サプリ、ホルモン補充etc)によって、時計の針を巻き戻すこと(若返り)も可能なのが良いところ!

• 生物学的年齢は実年齢より5〜10歳若いのが理想

この差がある人は心臓病や糖尿病、認知症の発症率が低く、10歳若い場合は筋力や免疫力の維持率も高いことが分かっています。

• 老化のスピードは0.80未満が理想

老化スピードとは、暦の1年が体の中で何か月分の老化に相当するかを示す指標です。0.80なら、1年で9.6か月分しか老化しない計算になり、主要な加齢関連疾患の発症を平均で5〜7年遅らせられる可能性があります。

従来の血液検査(肝機能のγ-GTP、腎機能の尿素窒素やクレアチニン、血糖やHbA1cなど)は、臓器の障害が進んだ「後」に異常値を示します。

エピクロック検査はDNAのメチル化パターンをベースに、病気の何年も前に現れる分子レベルの変化を見つけて、主要な死因となる病気の原因を早いうちに捉えることができます。

|

死因

|

従来検査でわかる時期

|

エピクロック検査でわかる兆候

|

|---|---|---|

|

がん

|

腫瘍マーカーや画像診断(進行後)

|

慢性炎症(IL-6:炎症を促すたんぱく質)、細胞ストレス(GDF15:細胞のダメージ反応)の上昇で「がん」が起きやすくなっているかの変化を察知

|

|

心疾患

|

動脈硬化が進んでから

|

血管ストレス(アドレノメデュリン:血管内皮のストレス度)、血栓リスク(PAI-1:血を固まりやすくするたんぱく質)を初期に検出

|

|

寝たきり

|

筋力や骨量の低下が明らかになってから

|

筋力や神経機能の衰えを運動機能指標で事前に把握

|

|

脳血管疾患

|

発症後にMRIやCTで診断

|

PAI-1や炎症マーカーで血栓の芽を早期評価

|

|

窒息(誤嚥)

|

嚥下障害の自覚後

|

嚥下筋や神経機能の低下を早期に把握

|

|

腎不全

|

腎機能指標が悪化してから

|

シスタチンC(腎機能を早期に示すたんぱく質)の変化で初期の腎機能低下を察知

|

|

肝疾患

|

肝酵素が上昇してから

|

肝細胞増殖因子(HGF:肝臓の修復に関わるたんぱく質)の変動で再生・損傷環境を評価

|

|

糖尿病

|

血糖やHbA1c上昇後

|

レプチン(脂肪細胞から分泌されるホルモン)やPAI-1の変化でインスリン抵抗性の芽を捉える

|

-従来の検査が「臓器の悲鳴」を拾うのに対し、エピクロック検査は「老化のささやき」を拾う

-発症5〜10年前の炎症・血管・代謝の変化を可視化し、生活や医療で修正可能

-日本人の死因上位8割以上に共通する慢性炎症、血管老化、代謝不全を一度で網羅可能

ちなみにエピクロック検査が得意なのは「長期的な老化の地図」を描くことなので、同じ遺伝子検査でも生まれつきの遺伝的リスクはわかりません。

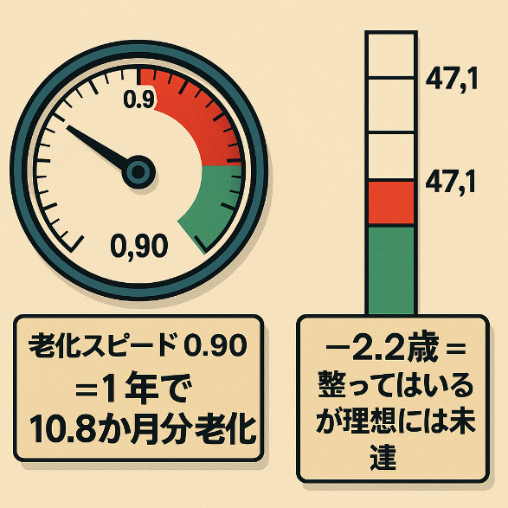

★暦年齢:47.1歳

★生物学的年齢:44.9歳(−2.2歳)

★老化スピード:0.90(理想は0.80未満)

• エイジギャップ(−2.2歳)は整ってはいるが理想にはまだ届かない状態

• 老化スピード0.90は、1年で10.8か月分の老化。0.80にできれば10年で1.2年分の差がつく

• ミトコンドリアの新生不足(老化の原因)

• 血管と炎症の負担

• 代謝の停滞(太りやすさの原因)

➡アンチエイジングを専門にしている医師としては少し(だいぶ???)残念な結果…

このレベルのことは検査会社のレポートでだれでもわかることなのですが、世界で注目されている渋谷セントラルクリニック式の解析はなにが違うかをご説明させていただきます!

それはエピクロック検査に加えて、ホルモン・栄養素、有害金属、腸内環境、ミトコンドリア機能、運動機能を統合に解析して、徹底的に因果関係の特定をしていることにあります。

つまり例えばTruDiagnosticなどの米国や欧州のラボの報告は「生物学的年齢」「老化スピード」「関連リスクスコア」が中心で、ホルモンや栄養素の測定値は別レポート扱い。そもそもドクターのレベルでもホルモンやビタミンDなどの栄養素をエピクロック検査の変動要因として同一レポートで解析する事例は極めて少ないことから、そのオリジナル技術が脚光を浴びているのです。

解析にあたって、実はライフスタイルを知ることもとても重要です。

私のライフスタイルで特徴的なことをまとめると…

-ワインが大好きで毎日0.5本~1本を消費している

-エクササイズは有酸素運動よりも筋トレが好き、なによりマッサージ/ストレッチが好き

-炭水化物、甘いものも好き

–乳糖不耐症なので、乳製品は制限している

-サプリメントやホルモンは定期的にちゃんと飲める

-点滴はあまり得意ではない

-痩せるためにマンジャロ2.5mgをやっていた

-海外出張が多いのと、ワインを飲むので、睡眠の質が いまいちよくない

今回の解析では、エピクロック検査+採血+ホルモン・栄養素の検査を踏まえて以下の因果連鎖が特定されました。

1. 血管・炎症ストレス

- IL-6(炎症マーカー)とADM(血管ストレスマーカー)が高位であることと、

SHBG(性ホルモン結合グロブリン)が高値であることが疑われる

- SHBG上昇は肝での合成亢進が背景にあり、ワイン0.5~1本/日という習慣が一因

- 赤ワインのポリフェノールは抗酸化に有利だが、アルコール量が多いと腸管透過性が上がり、LPS(慢性炎症の原因となる毒素)が血流に流入 → IL-6活性化 → 血管内皮負担(ADM上昇)という流れを作っていると想像される

2. 代謝負荷の残存

- レプチン(順位53位)、PAI-1(順位 44位) → インスリン感受性の改善が不十分

- HbA1cや血糖がメトホルミンやサプリの摂取にもかかわらず、運動刺激不足によりGLUT4発現が活性化せず

- その結果、脂肪組織由来の炎症性サイトカインが微増し、老化スピード抑制を阻害していると想像される

3. ミトコンドリア新生不足

- NAD:24.6 μM → 日本人同年代ではかなり高めで維持できている

- しかし炎症や血管負荷によるNAD消費が進み、サーチュイン活性化やDNA修復への投入余力が減少

- 抗酸化サプリ(CoQ10、グルタチオン)は充足しているが、PGC-1α刺激(運動、PQQ)が不足し、新しいミトコンドリア生成が限定的

こうした検査結果から導かれるオーダーメイドの介入は、単なる「生活習慣の改善」ではなく、医学的根拠に基づいた戦略となるわけです。

私の場合であれば、これまで、「代謝」「ホルモン」「抗酸化」「血管」「ミトコンドリア」「睡眠」「腸」と、いわゆる 健康長寿の7大テーマを意識してサプリメント、ホルモン、点滴などの介入を行ってきました。

例えば、、、

代謝・血糖:ホルモンブースター、メトグルコ ホルモン:DHEA、テストステロン

抗酸化:グルタチオン、アスタケア、ハイチオール 血管・脂質:ゼチーア、DHA/EPA

ミトコンドリア:Lカルニチン 睡眠・精神:5-HTP 腸内環境:FOS

それを今回のエピクロック検査をもとに

-炎症の制御:飲酒制限及びサプリメント(EPA/DHA、クルクミン)

-代謝効率改善:高負荷有酸素運動⇒ジムにあるROMさぼっているのがばれました(-_-)

-ミトコンドリア新生促進:サプリメント、加圧トレーニング、ペプチド治療

が互いの効果を増幅し合う形で統合されていく必要を感じています。

ということで、今回の結果を踏まえ、ワインを少し減らすことに加え、新たにサプリメント(EPA/DHA、クルクミン)を強化し、高負荷有酸素運動を追加していくつもりです!

超お得なキャンペーンを行っておりますので、ぜひ皆さまも、世界最先端の長寿検査をお試しされてくださいね

今月のお得なキャンペーンは「これからの長寿医療に向けてスペシャル企画!!」こちらからご覧ください