カテゴリ:

こんにちは。渋谷セントラルクリニックの大友です。

「最近、パンを食べると疲れる」「ヨーグルトを食べるとお腹が張る」などの“違和感”を「年齢のせい」「たまたま体調が悪いだけ」と見逃していませんか?

実はそれらの多くは“腸の SOS”である可能性があります。

今月は特に40代以降に多くなるこうした不調の背景にある、不耐症や腸内環境の乱れ、そしてそれに続く慢性炎症についてお話させていただきます。

“腸のストレス食品”は、大きく次の2つに分類されます。

1. 生理的に処理できない食材(=典型的な不耐症)

これは消化酵素の欠損や腸粘膜への物理的刺激によって起こる、生理学的な「食物不耐症」です。

✓ 乳糖不耐症:乳製品に含まれる乳糖(ラクトース)を分解する酵素が不足している人が乳製品(牛乳、ヨーグルト、バター、クリーム)を摂取すると、

腸で分解できないことから膨満感・ガス・下痢を引き起こします。

✓ 非セリアック性グルテン過敏症(NCGS):小麦などに含まれるグルテンの摂取により、倦怠感、肌荒れ、PMS の悪化、ブレインフォグなどを生じます。

✓ アルコール不耐性: アセトアルデヒド分解酵素(ALDH2)の活性が低い体質の方では、少量の飲酒でも顔の紅潮、動悸、吐き気、頭痛などの不調が現れます。

2. 腸が“過敏に反応する”食品群

腸が“過剰に反応”することで不調を招く食品群もあります。これらは腸内環境の乱れや粘膜の脆弱性と密接に関係し、個別の配慮が必要です。

✓ IgG遅延型フード反応:一見無害な食品に対し、数時間~数日かけて免疫が反応し、頭痛、関節痛、肌荒れ、気分の波などの全身症状が出ることがあります。

✓ カフェイン過敏: コーヒーや緑茶、エナジードリンクなどに含まれるカフェインは、腸の蠕動運動を刺激し、腹痛や下痢を誘発することがあります。

✓ 辛味(カプサイシン)刺激: 唐辛子などに含まれるカプサイシンは、粘膜を刺激し、下痢や腹部の不快感、腸の過敏反応を誘発することがあります。

このように、「食べ物が腸に与える負担」は一律ではなく、不耐症・過敏・免疫反応・刺激性といった多層的なメカニズムで生じています。

腸内には、免疫を整えたり炎症を抑えたりする善玉菌(ビフィズス菌、乳酸菌、酪酸産生菌など)と、腸の粘膜を刺激しやすい炎症性の菌(一部の大腸菌、クロストリジム、エンテロバクター属など)が共存しています。

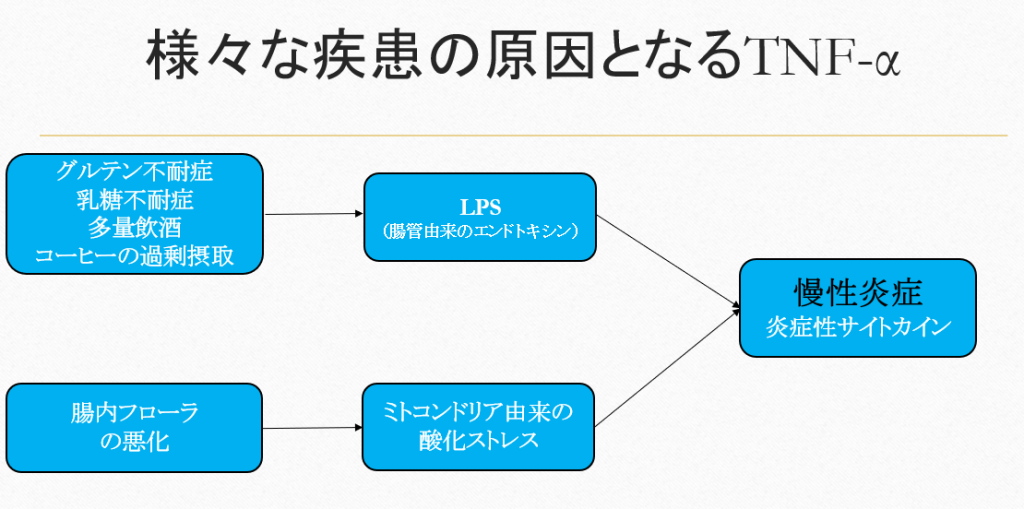

このように腸への食べ物による刺激が続くことにより腸内細菌のバランスが崩れていくことを、「腸内フローラの乱れ」、ディスバイオーシスと呼びます。精神的なストレス、睡眠不足、抗生物質などの影響も相まって、このバランスが崩れると、次のようなことが起こります。

• 善玉菌が減少し、短鎖脂肪酸(酪酸など)の産生が低下

• 腸のエネルギー源や修復シグナル(TGFα)の供給が減る

• 悪玉菌が優勢になり、TNFαなどの炎症性サイトカインの産生が増える

• 腸粘膜の結合(タイトジャンクション)がゆるみ、リーキーガット症候群へ

※リーキーガット症候群:腸のバリア機能が低下すると、未消化の食物成分や細菌の内毒素(LPS)が血流に漏れ出す状態を指します。これが免疫系を刺激し、全身的な炎症や自己免疫反応を引き起こすリスクになります。

腸で起きた小さな炎症は、やがて全身の慢性炎症へとつながっていきます。

この状態を近年では “inflammaging(炎症老化)”と呼び、老化や多くの慢性疾患のベースとして注目されています。

✓ 副腎疲労:腸の炎症を抑えるために副腎がコルチゾールを分泌し続けて疲弊

✓ 免疫の暴走:TNFαやIL-6などの炎症性サイトカインが慢性的に活性化し、自己免疫疾患やアレルギーに波及

✓ 神経やホルモンの混乱:腸と脳は密接に連動しており、炎症が感情・集中力・睡眠などに影響する

✓ 老化の加速:副腎機能の低下によりテストステロン産生が低下して、肌の乾燥、筋肉量の低下、認知機能の衰えなどが生じる可能性

さらに腸の炎症が続くと、炎症→修復→炎症→修復というループの中で修復因子である TGFαが過剰になることでがんが活性化することも問題になってきます。

TGFαは腸や皮膚、筋肉などの修復に欠かせない因子ですが、過剰に働きすぎることにより大腸がん・肝がん・膵臓がん増えることが確認されています。

慢性炎症は、まさに老化や病気の種火のようなもので、今の不調と未来の疾患リスクの両方に関わっていることが明らかになっています。

こうした食事と腸の関係は目に見えないからこそ、“検査”を活用して、腸の声を読み解く必要があります。

✓ IgGフード抗体検査 55,000 円(税別)

→ 遅延型の免疫反応を起こす食品を可視化(除去と再導入の判断に活用)

✓ 腸内フローラ検査(16S rRNA・メタゲノム) 50,000 円(税別)

→ 炎症性菌・酪酸菌の割合、多様性を分析し、腸内バランスを把握

✓ 便検査:SCFA(短鎖脂肪酸)、カルプロテクチンなど

→ 腸内の炎症・修復能力を反映するバイオマーカー

✓ 呼気検査(乳糖・SIBO 評価)

→ 小腸の発酵異常や細菌の過増殖を非侵襲的に評価できる

腸を整えるには「ただ悪いものをやめる」だけでは不十分です。

フェーズ1:除去(Remove)

検査で反応が強かった食品や、自覚的に不調のある食品を一時的に除く

→ 腸の炎症を一度“クールダウン”させる期間(通常 4〜6 週間)

フェーズ2:修復(Rebuild)

腸のバリア機能や善玉菌の再生を促す栄養・菌・成分を取り入れます。

✓ グルタミン:腸粘膜のエネルギー源/バリア修復を促進

✓ ビタミンA・ビタミンD・亜鉛:上皮の再生と免疫バランスをサポート

✓ 酪酸菌・乳酸菌:炎症抑制+短鎖脂肪酸による修復シグナル促進

✓ プレバイオティクス(イヌリン・アカシアファイバーなど):菌の“土壌”づくり

✓ 良質な睡眠・軽い運動・ストレス対策:腸の修復に欠かせない“環境条件”

✓ 必要に応じて腸内フローラ移植(FMT)

特に重要なのがビタミン D で腸の慢性炎症を根本的に整えるように働きます。

✓ 炎症の火(TNFα)を鎮める

✓ 修復の暴走(TGFα)を抑える

✓ 腸粘膜の結合を強化し、リーキーガットを改善

✓ 善玉菌(特に酪酸産生菌)の定着をサポートするという研究もあり

フェーズ3:再導入(Re-educate)

炎症が落ち着いてきた段階で、控えていた食品を 1 品目ずつ戻す

→ 少量からはじめ、腸の反応を観察し、どれくらいなら体調に変化を及ぼさないか“許容量”を確認します。(再導入できないこともあります)

腸のケアは、老化のスピードにブレーキをかけると同時に、体の再生力を育て直すための、根本的なプロセスです。

それは腸が栄養の吸収や排泄だけでなく、免疫、ホルモン、炎症、感情、代謝といった私たちの土台すべてに関与する臓器だからです。

腸の内なる変化に気づき、選び、応えることが、アンチエイジングの本質だと思います。

今月のお得なキャンペーンは「未来のカラダは今つくる・痩身ゴールドプラン 2025!!」こちらからご覧ください